主要分光計測装置

共焦点顕微ラマン分光装置1(632.8 nm励起)

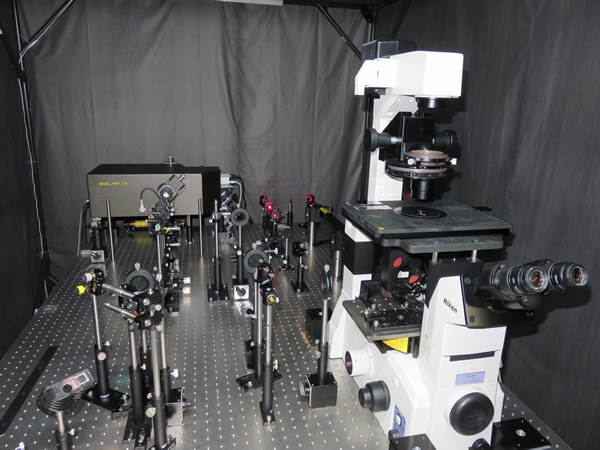

倒立顕微鏡(Nikon, Ti2-U)下の細胞などの微小試料中のラマンスペクトルを高い空間分解能で測定することができる自作装置です。ラマン励起にはHe–Neレーザーの632.8 nmの光を用い、検出器には電子増倍型CCD検出器(Andor, Newton DU970P-BVF)を用いています。体積ブラッグ回折格子ノッチフィルターを組み込むことにより、レイリー散乱に極めて近い低振動数領域(およそ±5 cm-1まで)のラマンスペクトルを測定することが可能になります。また、3軸ピエゾナノポジショナー(Mad City Labs, Nano-LP100)を顕微鏡ステージ上に搭載することで、マッピング測定を行うこともできます。

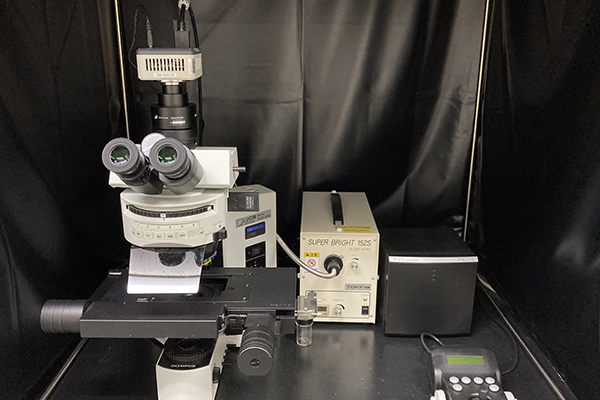

共焦点顕微ラマン分光装置2(532 nm、多波長励起)

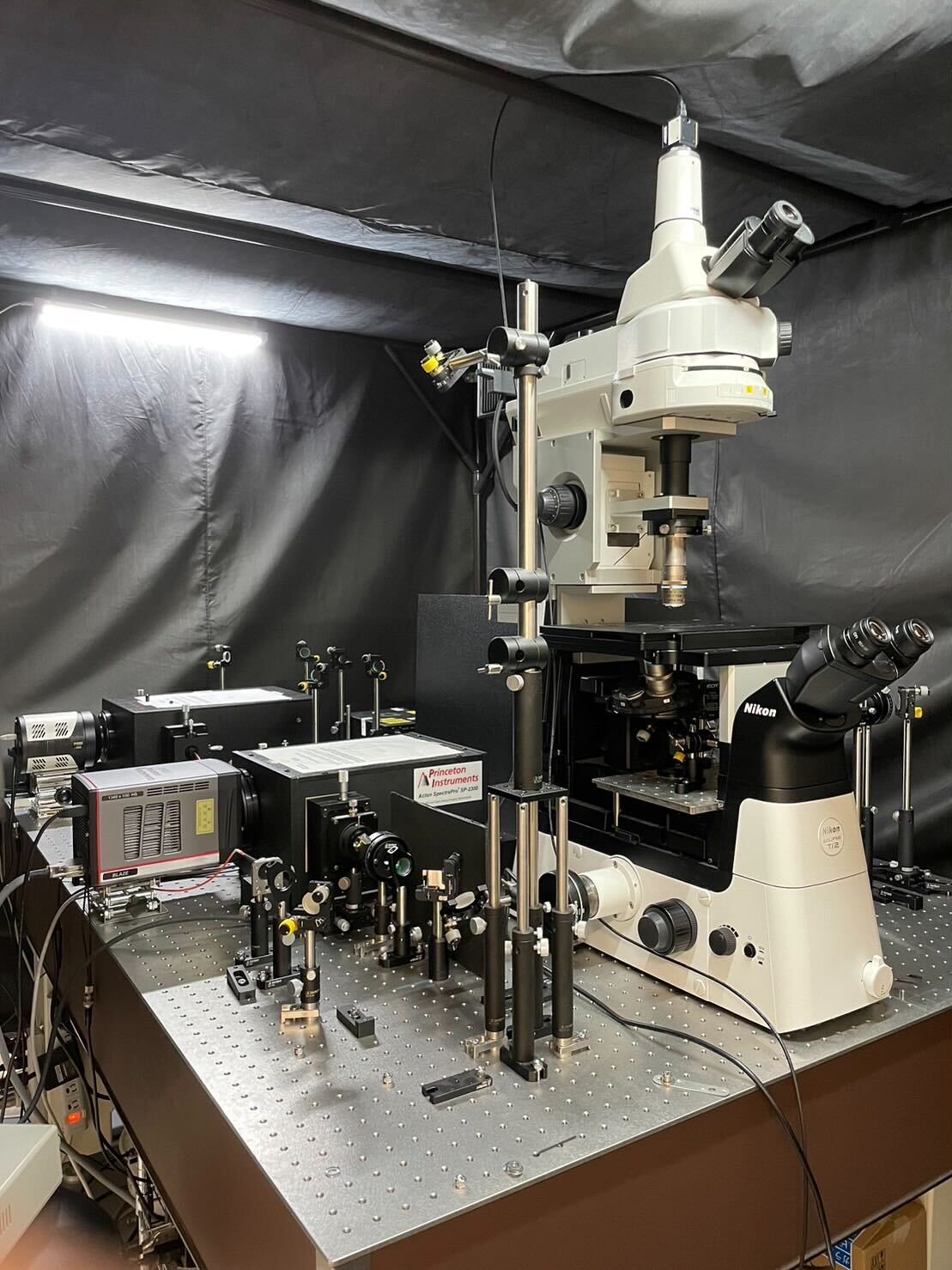

これも自作のラマン顕微鏡です。ラマン励起には全固体光励起半導体レーザー(Coherent, Genesis CX532-2000SLM-CDRH)の532 nmの光、または波長可変ナノ秒OPOレーザー(EKSPLA, NT242)からの可視全域の出力光を用い、検出器には電子冷却CCD検出器(Andor, iDus DU401-BV)を用いています。顕微鏡筺体はオリンパスの倒立顕微鏡(IX73)を使用しています。上記の顕微ラマンシステムと同様に、体積ブラッグ回折格子ノッチフィルターを組み込んでおり、超低振動数領域(およそ±5 cm-1まで)のラマンスペクトルを測定可能です。顕微鏡用の精密温度制御ユニット(Interference, VAHEAT)やペルチェ式加熱冷却ステージ(Linkam, 10021)と組み合わせて用いることで、試料の温度変化に伴うラマンスペクトル測定を行うこともできます。

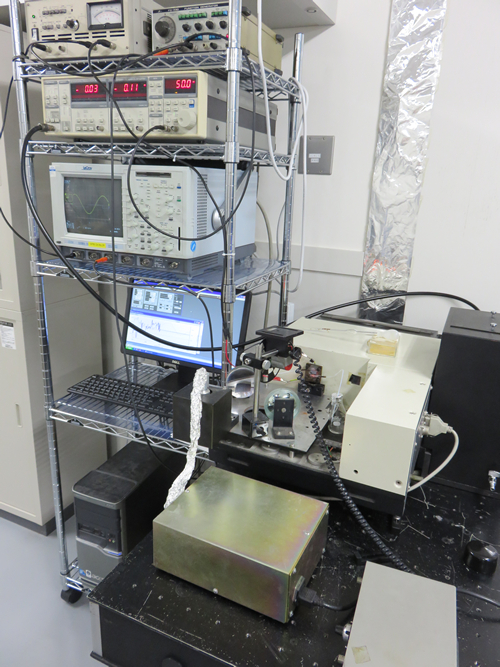

マルチモーダル非線形分光顕微鏡

3次非線形光学効果の一種であるコヒーレントアンチストークスラマン散乱(CARS)を用いた顕微分光装置です。上記2つの装置では線形(自発)ラマン散乱を利用していますが、CARSはコヒーレントな信号光を高効率に発生・検出することができるため、感度の点で優れており、イメージング速度の高速化(~1 ms)を達成することができます。フォトニック結晶ファイバーを用いて発生させた近赤外領域のスーパーコンティニューム光により、多数の振動モードを同時に検出可能なマルチプレックスCARS測定も本装置の大きな特徴です。CARSに加えて、可視領域に現れる第二高調波発生(SHG)、和周波発生(SFG)などの非線形光学信号も観測することができるマルチモーダル非線形分光顕微鏡となっています。

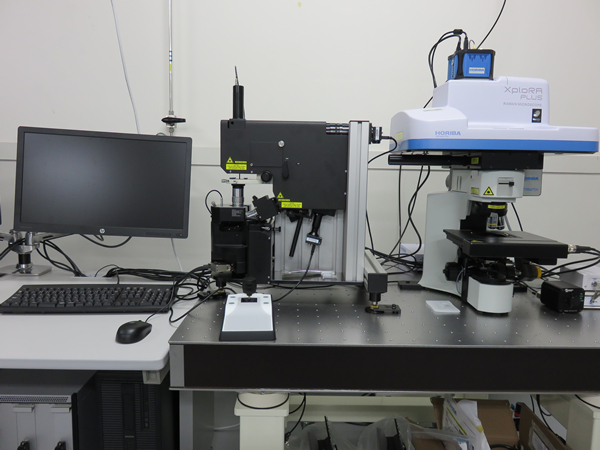

ナノラマンイメージング装置

原子間力顕微鏡(atomic force microscope, AFM)と正立型ラマン顕微鏡を組み合わせた装置(HORIBA, XploRA Nano)で、AFMによるナノメートルスケールの微細構造観察と同期したラマン分光測定や、チップ増強ラマン散乱(tip-enhanced Raman scattering, TERS)によるナノスケールでの化学分析が可能な最先端の装置です。波長532, 638 nmの2本のレーザーを搭載しています。自作の装置と比べると、独自のアイデアに基づいた装置の改良・拡張に対するフレキシビリティーには欠けますが、初学者でも扱いやすい操作性を持った装置です。