研究内容

1. 温度と生命

ヒトを含む哺乳類の体温は、ほとんどの場合、おおよそ37℃です。この温度はとても厳密で、たった1-2℃変化するだけで、たちまちに体調を崩してしまいます(38-39℃の高熱に苦しんだ経験のある方も多いでしょう)。しかし、どうやって身体は、1-2℃の変化を把握するのでしょうか?そもそも、どうして体温はおおよそ37℃で、時と場合によって変化するのでしょうか?体温があることは、私たちにとってどういう意味があるのでしょうか?

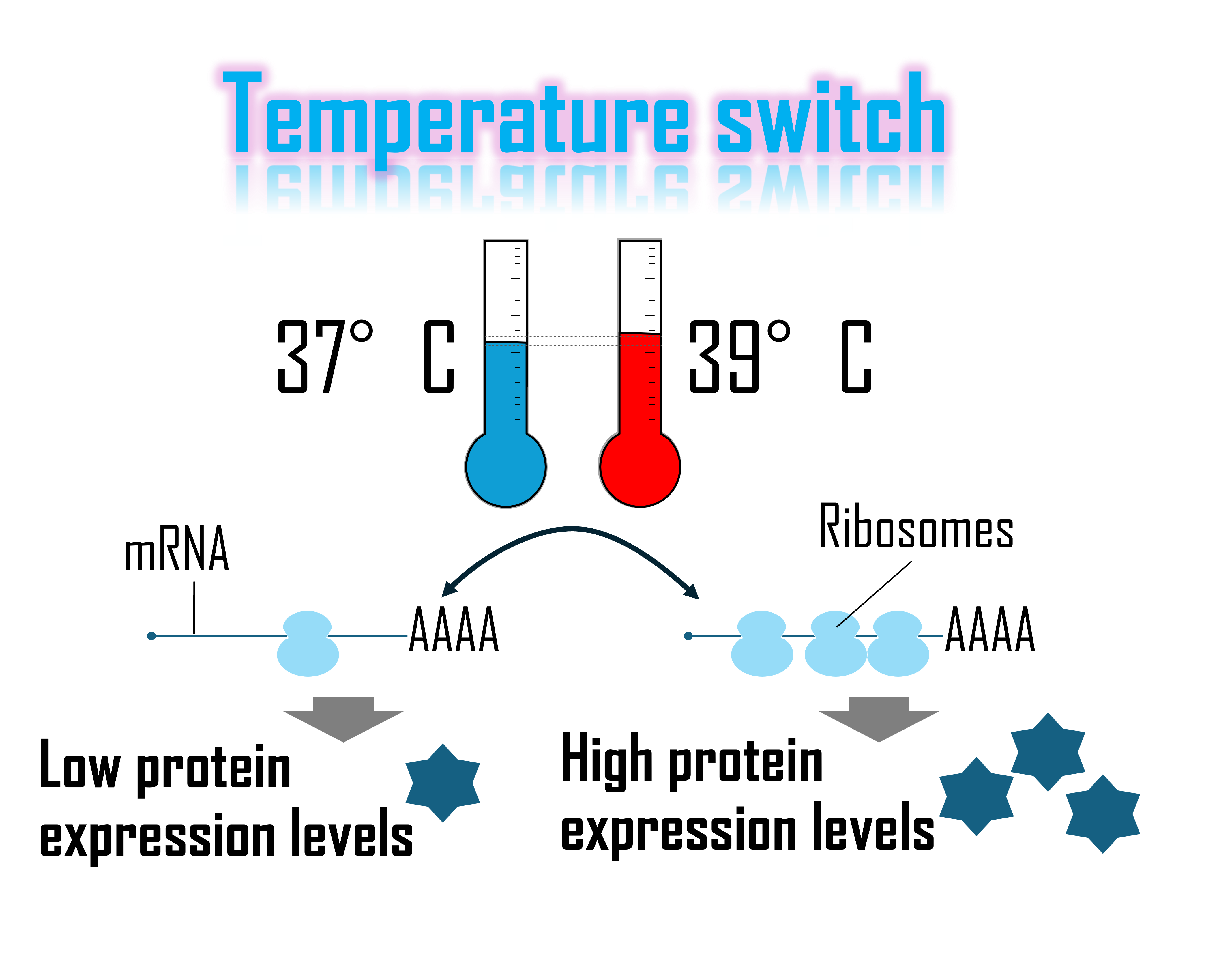

私たちの研究室では、この謎を解くためのヒントとして、体内に備わる「温度スイッチ」、特にmRNAの翻訳速度変化(Miyake et al., Cell Rep 2023)に着目し、研究を行っています。加えて、体温(温度)が生命機能を制御する役割を解明するために、細胞の温度を計測する新しい仕組みや、細胞の温度を変化させる新しい仕組みの開発にも取り組んでいます。

2. 神経と生命

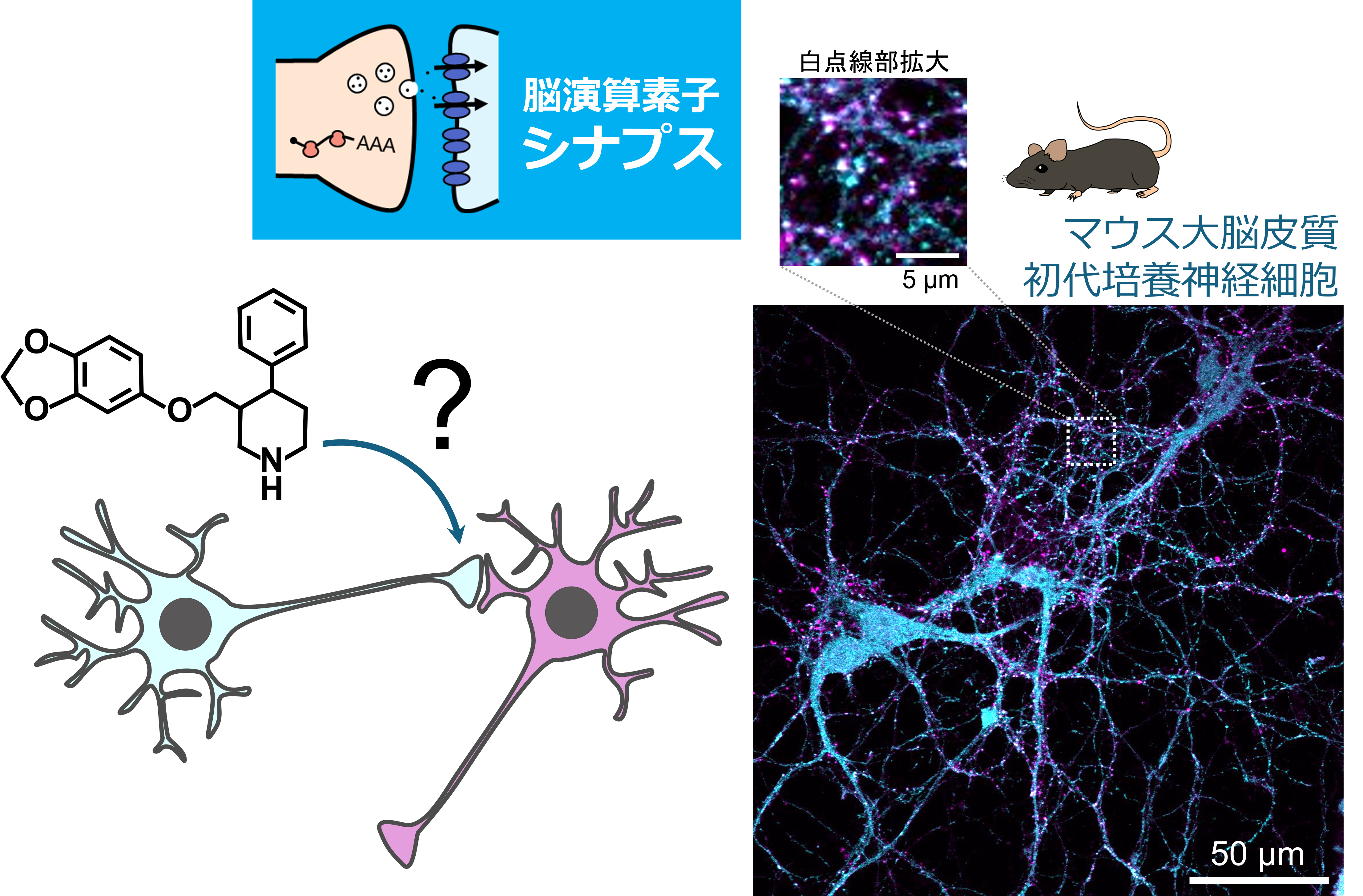

ヒトの脳には数百億個もの神経細胞が存在し、それらが互いにコミュニケーションをとることによって、複雑なタスクをこなしています。これらの神経細胞同士は、シナプスと呼ばれる微小構造によって連結しています。シナプスでは、神経伝達物質の放出・受容を主体としの情報伝達が行われており、この情報伝達効率が、脳の機能を決定すると言っても過言ではありません。しかし、シナプスの機能にはわかっていないことが数多くあります。

シナプスは、一つの細胞に1万個も存在するといわれます。たったひとつの細胞が、1万ものシナプスの機能を個別にどうやって制御するのでしょうか?私たちの研究室ではこの問いの解決を通じて、脳の計算機構を正しく理解することを目指しています。加えて、今日の医療で用いられる神経系疾患治療薬の多くはシナプスに存在するタンパク質を標的にしていることから、本研究で見出した現象は、新しい神経系疾患治療戦略の立案に将来活用されると考えています。

3. くすりと生命

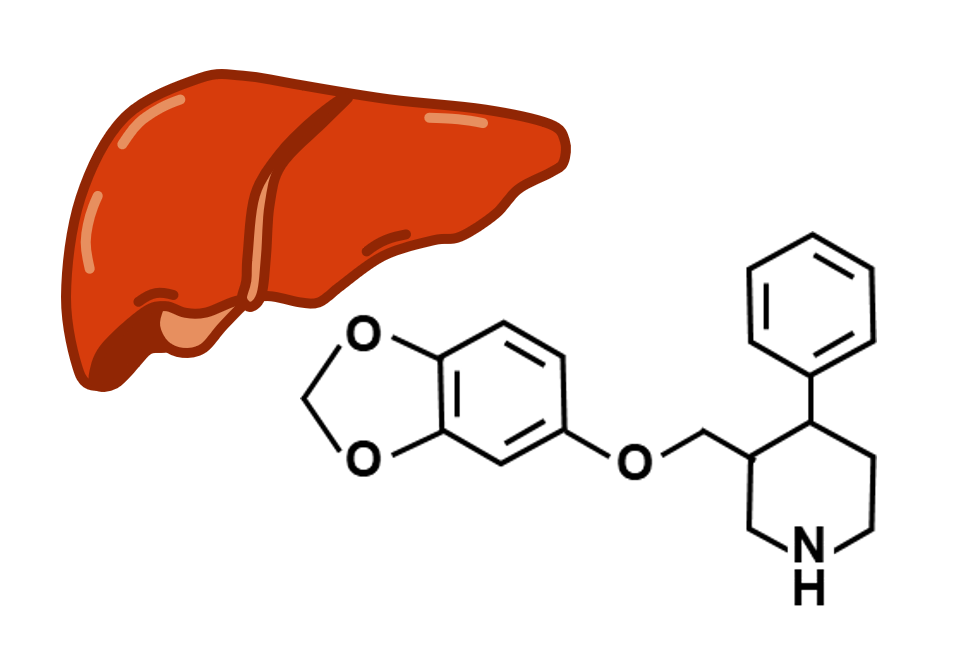

昨今の日本の社会は、超高齢社会です。高齢になると、ヒトは数多くの疾患を併発してしまいます。そのため、たくさんの種類の薬を同時に服用する高齢者の人数が、どんどん増えているのが現状です。薬は本来、単独で使用し、それひとつで病気を治すことを想定して作られています。しかし、複数の薬を同時に服用すると、薬がお互いに悪影響を及ぼしてしまうことがあります。その具体例として、肝臓の薬物代謝酵素CYPの存在量が、薬の服用に伴い変化してしまい、他の薬の体内動態(薬の効き目)を変えてしまうことが知られています。

古くから、服用に伴うCYPの存在量の変化は、mRNA転写によるものだとされてきました。しかし最近私たちは、mRNA転写以外の機構(タンパク質分解)もこの現象に関与することを見つけました(Fujita et al., BPB 2024)。本研究テーマでは、この新しいCYP存在量現象の分子メカニズムを明らかにすることによって、日本の医療の安全の向上に貢献したいと考えています。

更新日:2025.10.04